科室新闻

凌锋:巴黎拜谒寻亲之旅——我和我的法国老师

新冠三年,隔绝了我们对外的往来:不能出国开会、学习,即便是我的国外老师病重,我也不能侍奉病塌前,致使我的老师让-雅克·迈赫朗(Jean-Jacques Merland)和吕克·皮卡尔(Luc Picard)教授临终前都未能见上最后一面,终成憾事!

今年1月,也是新冠后第一年的全面开放,我国对欧洲6国都开放了15天免签政策,我们也接受了法国ABC/WIN大会的邀请,前去阿尔卑斯山伊赛尔谷(Val d’Isire)开会。这次去法国,我一定要去拜谒我老师迈赫朗,乌达尔(Houdart),皮卡尔,拉若尼阿斯(Lasjaunias)的墓地倾诉我的怀念之情,表达我的感激之意。

让-雅克·迈赫朗

(Jean-jacques Merland)教授

迈赫朗教授是我到法国的第一位导师,他说话细声细语,从未见过他大声跟任何人说话。总是未语先笑,每天上班都是微笑着跟所有人打招呼。据说是小时候介绍他认识一位神父,教他说话要小声,他牢记而保留终生。迈赫朗教授是世界介入神经放射科的鼻祖Djindjian教授的学生,是WFITN最早18位发起人之一,他与Djindjian教授合著的《颈外动脉超选择性造影》一书,奠定了介入神经放射学的重要基础。他们还创造了超选择性脊髓血管造影,使Lariboisière医院成为当时世界上脊髓血管畸形病例最多的医院。Djindjian教授对脊髓Adamkiewicz动脉的实体灌注的大幅照片,不仅让我们第一次看到脊髓这么深在组织中血管的形态,更是一幅巨大的神外和神内、神放合作共创的见证。这幅贯顶的大照片就挂在Houdart教授的办公室(后面再叙)。

正因为这样,我才有幸以一个神经外科医生的身份,被一位神经外科主任邀请,来法国学习介入神经放射学。

一年零四个月的学习,迈赫朗教授给了我巨大的帮助和信任:

给了我一把万能钥匙

为了让我可以随时看所有的X光片。他给了我一把能开全科所有房间的万能钥匙,这是所有外国进修生中唯一给我的特权!这是多大的信任啊!这让我在学习期间大量阅读了几千份片子,特别是脊髓血管畸形,我看了3000多份,对脊髓血管畸形有了深入的了解,我的毕业论文也就是写的这种疾病。

辅导我写论文

我是工农兵学员,从未写过论文。在法国,我的头衔是“Assistant etranger(巴黎医院外籍助理)”,是要发文凭的。据说中国国内使馆认定为相当于博士后。迈赫朗教授给了我一个题目“脊髓内静脉高压引起的脊髓病变”。这是一个非常新的题目,也是迈赫朗教授在大量病例的基础之上发现的问题和思考。当时迈赫朗教授正好准备休假,他给了我6个病例让我分析。我查阅了相关的文献,花了20天的时间写好了法语的论文,在他休假回来时交到了迈赫朗教授的桌上。当他看到论文时,惊讶地问我:“凌,20天你就完成了论文,难道你不睡觉吗?”其实我的论文和法语真是不怎样,但迈赫朗教授不厌其烦,一字一句地帮我修改,修改后的论文面目一新!捧着我第一次写就的论文,看着JJ亲笔签名的证书,我心中万分激动!这真正是老师用自己的心血来铸就学生啊!

生活上的关心和照顾

他经常请我到他家做客,甚至住到他乡下的别墅里度周末。1983年冬天他还带我跟他全家去阿尔卑斯山滑雪休假。对于我孤单一人远离家乡倍思亲的年轻女医生,真是莫大的安慰。

迈赫朗教授和他的夫人玛丽-弗朗丝是一对特别善良、虔诚的天主教徒,他们不能生育,却收养了6个不同国度的孤儿,其中一个最小的弗朗索瓦(Francois)是一个先天大脑发育不全、双目失明的小男孩。他们花了大量的财力和物力去救治这个可怜的孩子,甚至给当时的罗马教皇写信,为弗朗索瓦求得一串祈福的项链。家里其他的成员都反对他们收养这个孩子。但当弗朗索瓦终究无法活下去、弥留之际全家围在他的身边为他祈祷时,爱在每一个人心中流动!事后玛丽-弗朗丝跟我说,这就是他们要收养弗朗索瓦的理由:让爱在每一个人的心中驻扎!我当时震惊极了,用着这么大的财力和精力去播撒爱的能量,这是怎样的胸怀和善良的力度啊!

她们对亲人是如此,对病人也是如此。他从来都是“倾听他们,理解他们,把你的病人当成你的家人,你就不会有任何问题了”。我想这也是迈赫朗夫妇给我潜移默化的教育,让我在20年里资助抚养了1300名孤儿的源泉。我跟他们一家都建立了深厚的感情,玛丽-弗朗丝是一名中学的英语老师,她极其善良热情,对迈赫朗教授所有的学生都帮助很多。我经常受邀去他们家,熟知他们每一个孩子的名字和状况,并保持着联系。

离别的赠言

1983年7月4日,我通过了巴黎第六大学显微外科学校的考试,就迫不急待地定好7日回国的机票,归心似箭!临行前我包了一夜的饺子,拉了4车送到科里办告别宴,请全科同事品尝中国饭。那天全科特地停了半天的工作,支了3个炉子煮饺子,整个科室热气腾腾,充满了欢乐。迈赫朗教授深情地说:“凌要回国了,她告诉过我,中国有一个叫雷锋的伟大士兵说过一句话:一个人活着就是为了要让别人生活得更美好。凌就是这样的人,她把我们都带回了中国。”这是第一次有人对我做这样的评价,居然还是一个外国人!但却让我特别认真地自我审视:是的,我就要沿着这条路走下去!

我离开巴黎时,不仅带回来四大箱书和各种导管、注射器、造影剂(我省吃俭用买的和拆包未用过的物品),更重要的是我带回了迈赫朗教授对我的期望和他的高贵品质对我的影响。我牢记他的教诲“你必须把你学到的都教会他们”,回国后一直在不停地办各种学习班、组织学协会,以至于到北京举办第九届世界介入神经放射大会。在我的介入中心里,所有的资料都公开允许学员记录拷贝。我们中心在30多年中,共培养了1000多名医生,亲爱的迈赫朗教授,我没有辜负您的期望!

这次去法国,一下飞机左膝关节就扭伤了,脚不能沾地,一切都用轮椅推着。我事先联系了玛丽-弗朗丝,她告诉我,因为迈赫朗教授行动不便,轮椅无法上楼,她卖掉了巴黎城内的房子,现在已搬到距巴黎80多公里的乡下(诺曼底的Pressagny)别墅里去住了。迈赫朗教授去世后也就葬在Pressagny村子的墓地里。我从山上下来就直奔诺曼底了。

好在有导航,我们不费劲地就找到了玛丽-弗朗丝的家,这里就是我曾经熟悉和居住过的地方。

诺曼底前两天下了一场大雪,气温骤降。道路上都是雪。院子还是那么大,树和花却少多了,房子怎么显得那么小!

房门轻轻地打开,玛丽-弗朗丝站在门口笑迎我们。我抛开轮椅,一瘸一拐地奔上前去,一把抱住玛丽-弗朗丝,我们都落泪了!我紧紧地握住玛丽-弗朗丝的双手,双手那么凉。房间里的暖气也不是很足。我赶紧打开我带来的羊绒围巾给玛丽-弗朗丝戴上。她说:“好暖和啊!”我一阵心酸。我们一起问候了一番,互赠礼品。我没想到,玛丽-弗朗丝送我的竟然是迈赫朗教授在欧洲神经放射学会上获得的荣誉会员证书!这是一个巨大的荣誉,只有对神经放射学有特别贡献者方可获得。这是对迈赫朗教授的认可和肯定,玛丽-弗朗丝转赠与我,是想鼓励我去作出更大的贡献,用心良苦啊!我送玛丽-弗朗丝的是2007年世界第九届介入神经放射大会时,迈赫朗教授和玛丽-弗朗丝一起来北京开会,我们在颐和园一起合照的照片,它记录着我们师生深厚的友谊和我对老师无尽的怀念!

与Merland夫人合影

经过短暂的寒暄,随即我们步行到离家仅50米的村子墓地去拜谒迈赫朗教授。在白雪的掩盖下,墓地显得更加肃穆庄严。不大的墓园多数都是家族的,迈赫朗教授的墓地也是早就安排好的了。红褐色的大理石上竖立着大大的墓碑,上面是十字架符号和迈赫朗教授的墓志铭:Dieu dit, “mon nom est Je suis et Je suis L’Amour.” Vivre est L’amour. (以上帝的名义,充满爱的一生。)旁边还有一尊圣母玛利亚的雕像。Merland教授的生卒时间写在旁边的小碑上:“Jean-Jacques Merland, 充满热情的一生。生于1942年2月9日,卒于2023年5月17日”。小小的弗朗索瓦葬在他们的家族墓地,在墓碑的左侧,有一小碑,上面写着:“弗朗索瓦·迈赫朗,生于1984年11月19日,卒于1985年8月11日。一切看在上帝的面上。”这个可怜的小男孩,最终可以躺在迈赫朗家族的墓地里,算是有个好的归宿了。也是迈赫朗教授“充满爱的一生”的真实体现。

我献上鲜花,向迈赫朗教授倾诉思念之情,并深深地鞠了三个躬。我了解到,新冠期间,迈赫朗教授回到乡下居住,一直是他的女儿玛丽洛(Marie-Laus)在照顾他。因住院期间感染了新冠而于2023年5月23日在当地医院病逝。迈赫朗教授在1997年1月滑雪时摔倒,雪板打到颈部,造成颈动脉创伤性夹层,导致左侧偏瘫,后来经过抗凝治疗,仅在丘脑上留下梗死灶,虽然肢体偏瘫恢复了,但却留下了该死的丘脑痛,长期用各种止痛剂,以至于经常会控制不住自己的行动。最后一次新冠前去看他,他佝偻着身体已经站不直了,看着实在让人心痛!

迈赫朗教授一生为爱:爱家人、爱孩子、爱朋友、爱病人、爱学生……爱所有值得爱的人和事!

在学术上,他充满热情和探索。

1973年他跟随金江教授做超选择性颈内外动脉血管造影,打开了介入神经放射发展的大门。苏联的Serbinenko是1970年先用球囊的,1972年他用球囊栓塞CCF已治疗100例CCF。1975年已治疗500例脑与其他部位的AVM,并发表了大量文章。继金江教授之后,他是介入神经放射学的先驱之一。1992年迈赫朗教授荣获法兰西共和国荣誉军团军官头衔,2008年获得了法兰西共和国荣誉军团的骑士徽章。这是法国的最高荣誉,他实至名归!

吕克·皮卡尔(Luc Picard)教授

我在巴黎留学时就已知南锡市的吕克·皮卡尔教授,知道他在脑动静脉畸形栓塞方面特别有名。但由于当时的经济拘谨,时间又特别紧张,就没有时间去拜访。但有缘就有机会!1985年我回国以后,医院里买了飞利浦的血管造影机,我们一行三人受命去荷兰接受培训。那年的世界神经放射大会在阿姆斯特丹召开,我们学习的医院里有一位华裔的曾医生,安排了一个饭局邀请我和吕克和雅克·莫海(Jacques Moret)一起吃饭。餐中我终于见到了仰慕已久的皮卡尔教授和他的好朋友搭档莫海教授。吕克告诉我,他在1976年的文化大革命期间访问过中国,对中国非常感兴趣,想再次访问中国。而莫海教授则是从小就听他爷爷说过中国,所以对中国充满向往:平生的梦想就是去中国。那时的法国人有一句习惯语,若是什么事情匪夷所思,都会说:“Ce la Chine”!中国对法国人来说,真是梦一般的世界——非常遥远而又神秘的国度。我们在餐中相谈甚欢,我在出国前也得到时任院长老爸的指示,可以邀请希望访华的外国专家来华交流,我们那时太需要打开门户,对外交流了。有了这样的尚方宝剑,我当即就答应了他们的要求,次年的10月访华。

1986年10月,继迈赫朗教授7月来华举办中国首届介入神经放射学习班之后,吕克和莫海以及吕克的恩师、神经外科主任勒普瓦(Lepoire)教授及其他们的夫人弗朗索瓦丝(Francoise)、玛缇娜(Martine)、玛丽克莱尔(Marieclarie)一行六人来到中国,举办了第二届全国介入神经放射学习班,当时马廉亭、李铁林、唐文渊、陈明振等医生都参加了,我是全程的法语翻译。

学习班期间,还做了几个病人的手术演示。我记得最清楚的是一位1岁多叫李棽(chēn)的孩子,患大脑大静脉动脉瘤样畸形,脑积水。吕克和莫海两人配合得非常默契,在当时没有Magic导管的情况下,用水葫芦装上带孔球囊的微导管,就能把导管送到位,用纯胶闭住了脉络膜后动脉的供血。那个注胶和拔管的过程称得上是“气势如虹,惊心动魄!”病人一次性治愈!现在已经快40岁了。这是我国第一次看到用胶栓塞如此高流量的血管畸形,真是让中国医生开了眼了。

这次访华,我们还去了西安、重庆、武汉,不仅访问和在四军大、三军大、武汉军区总医院讲学,还参观了兵马俑、坐了长江游轮游了长江三峡,从重庆一直到武汉。从此,中国的悠久文化、人民的热情好客、风光的奇异旖旎,都给了吕克留下了深刻的印象,我和吕克和他的夫人弗朗索瓦丝也因此成了非常好的忘年交。

吕克是社会主义者,中产家庭,在二战期间受到德国纳粹的迫害流亡过。所以跟我父亲谈起抗日战争特别有共同语言。

吕克和弗朗索瓦丝同年生人,相濡以沫,互敬互爱,堪称楷模!吕克非常幽默,经常拿弗朗索瓦丝开玩笑。有一次我们逛古玩城,谈到如何鉴定银元的真假问题,建军说是捏住银元的中间吹一口气,放在耳边听听,有振动的声音就是真的。吕克马上抱住弗朗索瓦丝,向她吹了一口气,贴在耳边听听,连连说:“嗯,是真的!是真的!”惹的我们大笑不止!

弗朗索瓦丝是一个心理咨询师,她有非常高的艺术鉴赏能力和逻辑思维能力,谈论的事情都很有哲理。可惜我的法文水平无法理解她的谈吐,这终成为我的遗憾。

由于吕克对中国的热爱和学术造诣的深厚以及我们两家的友谊,我几乎每年都邀请吕克和弗朗索瓦丝来中国,1994年在他的支持下,我们中国首先发起成立亚澳地区介入神经放射与治疗联合会(AAFITN);也第一次在中国举办WFITN的世界大会,当时在长城上办的开幕式极其震撼,吕克是当然的主角。

他每年都来参加中国脑血管病论坛,他的每次报告都高瞻远瞩,充满着人文精神和医学伦理,醍醐灌顶为我们指明了未来发展的方向。

他也每年都邀请我去阿尔卑斯山的ABC/WIN大会。十几年来,我也组织了许多中国的介入神经放射医生去开会,吕克都为他们减免注册费。

他们前后共来了中国20多次,几乎踏遍了所有的省份和主要的少数民族地区:西藏、新疆、内蒙、云南、贵州、湖南、海南、河南、山东、山西、陕西、东北……他的科室里接受了许多中国医生:马廉亭、李铁林、王大明、尹龙、肖绍文、焦德让都曾在那里学习过。如今都成了中国介入神经放射界的大腕。国家外国专家局专门授予他“最高友谊奖”,并邀请他们夫妇参加了国庆70周年观礼。

在吕克的新神经科学大楼成立10周年时,我代表中国的医生给他送了一块巨大的双面绣:“富贵荣华。”如今,物在人非,这块双面绣仍在走廊里放着,主人却驾鹤而去!

我跟吕克一家太熟悉了,38年来,无论是学术、政治、哲学、文化、历史、家庭等等我们无话不谈;在国际介入神经放射领域中,他为人谦和,睿智敏感,诲人不倦,但又从不咄咄逼人,总是循循善诱,用他那不怎么标准的英语耐心地说服各国大佬。他每年都在Val d’Isere组织一次会前会,讨论引导全球介入神经放射学发展的方向。比如:介入神经放射学的培训指南、与商业厂家的关系及如何反腐败、介入神经放射学中的医学伦理和道德标准等等,这些都是在十几年前就反复讨论了。他善于团结所有国家各层级的医生,从不居功自傲,从不炫耀自己的技术和成绩,特别尊重年轻的晚辈。即使是在对错误的争论中,他也总是让大家充分发表意见。他没有显赫的著作,没有闪亮的勋章,但是他在全世界介入神经放射界所有的医生心中是公认的精神领袖。40多年在Val d’Isere连续举办的ABC/WIN会议,用民主、讨论、尊重、创新的精神,奠定了介入神经放射学的基础,这就是他的丰碑!

2019年我模仿ABC/WIN在海南省也做了一个China-WIN,再次邀请吕克夫妇访华参加这次会议,为我们定基调。临行前弗朗索瓦丝突然发高烧,不得不取消行程。她患了一种免疫性的血液病,要持续做化疗。2020年我们再去Val d’Isere,吕克还特别抱歉没能如约。我一直安慰他说,没关系,我们明年再安排。谁知道新冠的肆虐,让全世界的行动都停摆了。吕克原患有的前列腺癌突然恶化,全身转移,2021年4月15日在法国南锡市他的医院里去世。弗朗索瓦丝尽管自己身体十分虚弱,但仍终日陪伴在左右。吕克走后不到一年,弗朗索瓦丝也随吕克走了。他们两人真是相濡以沫的贤伉俪,从不分开,最后还是一起走了。

2024年1月19日,我从Val d’Isere下山回到巴黎,直接坐火车去了南锡。吕克的儿子于贝尔(Hubert)带我们去了吕克和弗朗索瓦丝的墓地。这是在南锡市边的一个山坡上,离吕克的家不远。公墓不大,骨灰都是以这样的方式做成纪念墙,非常简朴。

简朴得连放鲜花的地方都没有,幸好上边还有个空格,我摆上带去的鲜花,双手抚摸着吕克和弗朗索瓦丝的名字,失声痛哭!我知道生命总有终结的一天,也会为这一天做好各种假设,包括对吕克夫妇。我想象过,他们病重期间我会飞过来,守在他们身边。我也想象过,万一他们在访华时生病,我一定会送他们去最好的医院治疗。但我绝没有想到,新冠居然隔绝我们三年让我无法出去!我只能用这样的方式来表达我的哀思!吕克去世的第二天,正逢第16届中国脑血管病论坛大会,我连夜做了一个PPT“亲爱的Luc,我想告诉你”,在大会上发言。发言时我几次哽咽说不下去!我悲伤的是痛失了一位如父、如兄、如师、如友的长辈,痛失了一位可以随时倾诉衷肠的外国朋友,痛失了一位在学术上无私、无条件地支持中国神经介入事业的世界巨匠,痛失了一个每年都有盼头相见的学习机会,痛失了一个我可以向他炫耀中国发展进步的对象,痛失了一位我可以让他不断享受中国改革进步红利的朋友!每逢此时,他都会特别真诚地感叹和欣赏,我心里得有多满足啊!

然而这一切都再不会回来了!我只能是面对着冰冷的大理石墓碑,抚摸着他们的名字流泪。吕克,弗朗索瓦丝,我来看你们来了!以后我还会再来看望你们。按照我们中国人的习俗,每逢清明,都会为你们献上一束花,点上一炷香,希望你们在天堂仍相聚在一起,无病无灾、无忧无虑地生活!

应于贝尔的邀请,我们又去了吕克的家,这个我们曾经多次做客的地方。

家里有很多纪念品都是我陪着他们俩在古玩店或旧市场淘来的。他们特别喜欢中国古旧家具和木雕,这个小的红色中药柜就是弗朗索瓦丝买的。还有一个旧木雕的床框,弗朗索瓦丝喜欢得不得了,买后费了好大的劲儿,我用救护车给送到飞机场,他们又租了辆大车拉回南锡。买回来后她配了一个玻璃面和桌腿,就成了一个非常好看的茶几。

如今,这所房子已送给了他们的大女儿,她准备卖了,只有部分物品会当做纪念留存。物是人非,睹物思人,呜呼!

我依依不舍地一步三回头,把这里的一切深深地记在脑海里。历史也会记住,这里曾经居住过一对相濡以沫的老人,一位对中国文化、历史、人民深深热爱的法国科学家,一位为中法医学交流做出伟大贡献的教授!

院子里那位断臂的女神雕像依然矗立在那里,没有了热爱她的主人相伴,平添了很多枯草,在白雪的覆盖下,显得更加凋零。回想起几年前我去南锡开会,在他家院子的雕像前跟吕克夫妇一起照的相,我们都沐浴在阳光下,每人的脸上都洋溢着笑容。如今,今非昔比,天差地别!昔日的朋友现在阴阳两隔,如何让人能接受!

带着无限的惆怅和悲伤,我们又去了吕克的医院,他的神经医学中心,这个曾经让他十分自豪和得意的建筑。想当初,他领着我上下楼的看他的中心,如数家珍。他想建立的不仅是神经放射科,而是神经医学平台。在这里,神经内、外、放射、介入都在一个楼中工作,各专业之间无隔阂地相互支持、会诊、统一治疗。如今,后浪赶前浪,新的主任主持中帐,工作一定会让吕克放心!

最后,我们一行人来到旧时的皇宫,跟于贝尔夫妇一起合了一张影。再见了!南锡!再见了,吕克和弗朗索瓦丝!我还会来看你们!

雷蒙·乌达尔

(Rammond Houdart)教授

乌达尔教授是我的第一恩师。没有他,我既不知道什么是介入神经放射学,更没有任何机会到法国来学习!

1980年邓小平先生担任了“中法医学日”项目的名誉主席。该项目是法国航空公司出资建立的,旨在每年派一批法国或中国的医学专家互访交流15天,中方就由中华医学会组织和接待。首次访华的法国专家团中就有法国巴黎第七大学医学院院长、神经外科的乌达尔教授。按照中华医学会的安排,原本应该由王忠诚教授安排讲学和接待。可那时恰巧王教授腰痛病犯了,卧床休息。就临时委托301医院的段国升教授组织安排讲学和查房。

那时中国刚刚打开改革开放的大门,中国还很少见到外国人,街上若有几位老外,一定会有好些人围观。301医院第一次迎来了一位神经外科的外国教授,自然非常重视。

我记得那天在301医院东楼的阶梯大教室里座无虚席,北京市各医院的神经外科医生都来了。个子不高的乌达尔教授,精神矍铄,是用法语讲关于脊髓血管畸形的课,由上海瑞金医院的张天锡教授担任法语翻译。教授讲完后让大家提问,那时的中国医生还不习惯在会上提问,教室里鸦雀无声。段国升教授觉得没人提问会显得中国医生水平太低,就悄悄地递给我一张纸条让我提问。就是这张纸条,改变了我的一生。

我已记不清纸条上的问题是什么了,只是愣头愣脑地站起来提问,乌达尔教授非常有兴致地回答,并在第二天的查房时认出了我就是那个提问题的医生!

上天的眷念有时就是在那一瞬间!

第二天的查房恰是查到我的病人——一位患脊髓动静脉畸形的年轻人。乌达尔教授问我用什么方法确诊?我刚查到的文献是做脊髓血管造影,手中也正有一根刘承基教授送我的导管,已经反复用过多次了。教授问我怎么做血管造影?我提溜着这根弯弯扭扭的导管解释给他听。他马上说,这根导管已经不行了,回去我寄几根来给你。

第三天是全北京市的神经外科主任们来301医院跟乌达尔教授座谈,提问的也多是关于他的讲座“脊髓血管畸形”。他耐心地一一回答,最后向大家宣布:要想搞清楚脊髓血管畸形是怎么回事,怎么治疗,必须学会脊髓血管造影,他要邀请我去法国巴黎他的医院拉里布瓦塞尔(Lariboisiere)医院学习介入神经放射学!

介入神经放射学?那时我们从来没有听过interventional neuroradiology这个词!这是什么学科?能做什么事情?需要什么设备?要学多长时间?一切的一切,对我都是个茫然的未知数。但在当时那个知识非常匮乏的时代,只要是能出国去学习,就是天大的好事!我迫不及待地等待着出国的那一天。

1982年2月,经过数不清的手续和申请,我终于踏上飞向法兰西的飞机。

学习的地点就是欧洲介入神经放射学之父——赫内·金江(Rene Djindjian)教授的科室:拉里布瓦塞尔医院神经放射科。可惜那时金江教授已去世,他的学生迈赫朗教授继承了他的衣钵,主持整个医院的神经介入和诊断工作。乌达尔教授是医院里神经外科主任,金江教授的挚友,在他的办公室里就悬挂着巨幅脊髓血管灌注的照片,可见他对脊髓血管畸形是多么的感兴趣!

刚到巴黎,我两眼一抹黑,哪里都不认识。出国前学的那一点法语都丢到爪哇国去了!我知道问路,可别人的回答我就完全听不懂了!到处要去办手续:卫生部注册、外交部留学生处注册、法语学校注册、上医疗保险、到医院检查身体、去银行办手续、警察局办居留、留学生宿舍办手续、医院里报到(科室、食堂、住院医组织)等等。我们在国内听组织的安排惯了,都是组织上给办,哪有自己到处办的呀!这里办事全都必须预约,打电话预约时最头痛!你刚说一句,对方哇哩哇啦一大堆完全听不懂,然后就挂了!幸亏有张天锡教授,可以带着我一起逐个拜访。

最痛苦的是住宿问题。我刚到巴黎的前3个月就搬了5次家:

第一次:是住在我们使馆的招待所148号,那里都是中国人,吃中国饭,但是很远,也很贵。住了几天,把各种手续办好,就可以住在留学生宿舍了。

第二次:从148号搬到Porte de Clignancourt的留学生宿舍。从国内出来时,我特地给乌达尔教授带去一幅一米多高的、用羽毛制成的白孔雀。教授特别喜欢。专门请我和张天锡教授到他巴黎城里西岱岛上的家里去做客。这是坐落在塞纳河边、白求恩码头上的一座古典住宅,挑高明亮的客厅,真像过去贵族的宫殿。我们刚到时的奖学金是2400法郎,宿舍每月是900法郎,再加上地铁票交通,又不能自己做饭得吃食堂,所以钱就不够了。乌达尔教授知道后,要帮我们想办法。

第三次:没多久,乌达尔教授就通知我们,让我们先搬到医学院为马达加斯加的医生租的房子里住,两房一厅,有厨房可做饭,这一套公寓是在巴黎的19区,主要住的是阿拉伯人和黑人,治安环境比较差。晚上我们都不敢出去,也不敢回来的太晚。但我还是很满意,关键是不要钱!可惜好景不长,一个月后,马达加斯加的医生就来了,张天锡可以住在那里,我就得搬出来了。

第四次:乌达尔教授看我没地方住,就先帮我联系住到东车站附近医学院教学楼内的医疗室。这是一个两室的医务室,外间有个办公室或叫诊察室,内间有张床和厕所,但没有洗澡的地方。每天一大早我就去医院,校医在这里看病。晚上我很晚才回来,学生和老师、工作人员都下班了,整座大楼空空荡荡,只有门房警卫和一只大狼狗。我回来只是住在房间里,从不敢出门。使馆的武官还专门来勘察过一番,觉得还算安全。每天晚上那只大狼狗还要到我的门外巡逻一遍。虽然每天都战战兢兢,但住房条件比国内的要好得多,况且还不要钱,我觉得也是很不错的。但还是好景不长,医务室的校医终于向乌达尔教授“提抗议”了,不同意我长期住在医务室里。我只好再搬家了。

第五次:在这期间,乌达尔教授还专门请我到他枫丹白露乡下的家里做客,带我去参观枫丹白露的弗朗索瓦一世的皇宫。

教授和夫人生有8个儿子,他的乡间别墅很大,每个儿子都有自己的房间,还有一个游泳池。我第一次在异国他乡体会到家的温暖!帮我驱逐了思乡的痛苦。也让我认识到,帮助别人,自己可以获得二次快乐!

真是难为乌达尔教授了,他又帮我在拉里布瓦塞尔医院附近的另一家医院(也归属医学院)替我找到了一间为住院医准备的小单元:一间带厨房和卫生间的住房。这次是永久的了,乌达尔教授再三告诉我,再不用搬家了。我特别感谢他,终于有了一个稳定的住处!

1982年10月,我去里昂参加世界显微外科大会。在那里认识了巴黎第六大学居里医学院显微外科学校的教务长,他热情地邀请我去他的学校学习显微外科技术。这是一所国际学校,学期10个月,每期招收50名世界各地的医生。训练包括理论课、实操课、最后要论文答辩。毕业证书相当于博士后,法国的每位外科医生若没有这张证书不可以成为专科医生。进这个学校还要花不少钱,但教务长都给我免了。我特别高兴有这个机会,即便是要延长4个月的时间没有奖学金,那我也愿意!

等我从瑞士参观完Yaşargil教授的医院回到巴黎,去学校报到时,教务长却告诉我,乌达尔教授不同意我去。我当时就蒙了!为什么?这里有什么问题吗?我马上回到医院求见乌达尔教授。在他的办公室里,他坦率地说:“对,是我不同意的。你离开丈夫和孩子到法国来学习一年时间已经非常不容易了。再学习显微外科技术,还要延长4个月,那怎么行呢?”

这时我才感觉到,乌达尔教授真是有慈父之情!他时刻在为我考虑,为我的家庭考虑。我很受感动。但还是向他表示,我们出国一次非常不容易,中国人很能吃苦,可以忍受舍家别子的痛苦。只要能学到东西,多大的苦都能吃。他很惊讶地看着我说:“是吗?那我真是太不懂你们了。好,既然你愿意吃这个苦,那我就同意。”他当场就给教务长打了电话,表示他同意了,同时还给外交部留学生机构去了电话,为我申请了延时4个月的奖学金。这是我完全没有想到的!这个慈祥的老头一直在默默地为我着想,哪怕是好心地“违背了”我的愿望,也完全是为我好!我真不知道该怎么感谢他才好!

在巴黎学习的一年多时间里即紧张又快乐。每天都能学到很多东西,我每天穿梭于巴黎的城南到城北,分别在介入神经放射学和显微外科学校两个地方学习。尽管很累,但我乐此不彼:每天都像充满了电的跑车,来回奔波。晚上就学法语、看书、写文章,天天都是2-3点才睡觉。一年零四个月,我顺利的通过了外国助理医生(Assistant Etranger)的考试和巴黎第六大学居里医学院的显微外科考试,获得了40/40满分的成绩,高高兴兴地回国跟家人团聚了!

临行前我包了一夜的饺子,拉了4车送到科里办告别宴,请全科同事品尝中国饭。我特别也请乌达尔教授来吃饺子,这是我在法国唯一能感谢他的方式。同时我也问他了一个一直埋在我心头的不解:当年他为啥会点名邀请我来巴黎学习介入神经放射学呢?他神秘地笑笑说:“对于一个考试得了40/40的学生,我为什么不请呢?”

唉!还是没回答!这个答案他已带到天国去了。

以后乌达尔教授很快就退休回家了,夫人去世,他也就被送进养老院。我没有了联系方式,也无法前去探望,但心中的挂念一直存在。他的侄子艾莫纽埃勒·乌达尔(Emenuel Houdart)继承了迈赫朗教授的位置,担任了拉里布瓦塞尔医院的神经放射科主任。我也是仅能在开会的时候跟小乌达尔教授询问一下他伯父的近况,直至得知他去世的消息。乌达尔教授是我仰望的高山,我事业前进的引路人,虽可望而不可及,但心中的尊敬和惦念从未消失。我一直想圆的梦就是一定要去拜谒他的墓地,从中国人的角度,尽一份孝心。

我这次没有见到小乌达尔教授,尽管我专门去了一趟拉里布瓦塞尔医院,故地重游,也没见到小乌达尔教授。只得到一个他的e-mail地址。好在他很快回复了我,告诉我乌达尔教授墓地的地址,在他的家乡枫丹白露Thomery墓地,但没有墓碑号码和位置,说是墓地很小,很容易找到。

1月21日我们自驾车去往枫丹白露,寻找Thomery墓地。靠着导航很容易找到,但现场却并不像小乌达尔说的那样“是个很小的墓地”,偌大的墓地坐落在山坡上,上下19层,沿坡而建,足有上千个墓穴,小乌达尔没有给我们标号和区域,怎么找呢?

我先生和我们的法国朋友卫东说,我们都万里迢迢找到这里了,就算是一个一个顺着找,也能找到!我的腿受伤了不能走路,又都是外国的人名,看起来就很费劲,我先生和卫东不辞辛苦地一行行、一个个地顺着墓穴去找。

天下起了小雨,气温也越来越低,冷风吹在脸上不禁打起寒战。他们来回找了两遍,都没有找到。我开始怀疑是不是找的地方不对?小乌达尔既没有领着我们来,也没有告诉标号,是错了吗?我一直在心里打鼓,心想要不就在这个墓地的最高处找一个地方,放上鲜花,心里念着乌达尔教授的名字,多鞠几个躬就算祭拜了。

正当我准备这样做的时候,墓地里来了一位法国老妇人,她开着车停在墓地外,从车上拿出一些鲜花和玩具进入墓地。卫东上前跟她攀谈得知,老夫人的孙子夭折了20年,老妇人天天来墓地看看,跟孙子说说话,这已经成为她每天的必然活动,20年来从未缺失。如果一天不来,她就会感觉心里空落落的。得知我们要找乌达尔教授的墓地,她马上就帮助找到了“乌达尔家族(Famille Houdart)”的墓地!这是一座用大理石和马赛克镶嵌的墓地,表面上没有任何标志和花卉,名字是刻在石碑的边上,难怪卫东来回在这个地方找了两遍都没找到!

我们太高兴了!马上献上鲜花,向乌达尔教授深深地鞠了三个躬。我在心里默默地跟乌达尔教授说:乌达尔教授,我来看您了!也代表中国所有的介入神经放射医生来看您了!您培养的第一个中国介入神经放射学的医生,现在已经在中国推广和培训了几千名医生,每年成千上万的中国患者受益于这项技术。他们虽然不认识您,但都知道是您第一个请我去法国学习这项技术的,是您鼓励我既学习介入技术,又学习显微外科技术,成为首个双栖技术的神经外科医生。如今双栖医生在中国已然广泛培训出来,特别有利于患者。您为中国人民做的贡献会永远被铭记!您在天堂一定会笑对天下、倍觉安慰吧!

献上鲜花拜谒乌达尔教授后,天居然立即放晴了!我的心情非常轻松愉快,放在我心上的任务我终于都完成了!

皮埃尔·拉若尼阿斯

(Piere Lasjaunias)教授

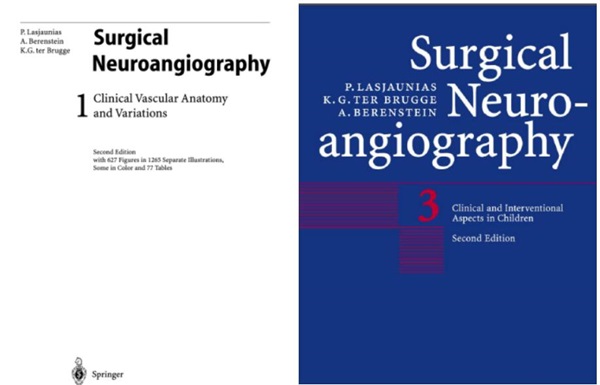

皮埃尔·拉若尼阿斯(Piere Lasjaunias)教授是全球介入神经放射学界最有知识、最能动脑筋、最能把基础知识与临床病例紧密结合在一起的学者,也是一位特别能思考、手勤、脑勤的有思想的医生。他所著的《Surgical Neuroangiography(外科神经血管造影术)》一套4本,没几年又再版一次,缩编成3本,成为当今深刻理解介入神经放射学的经典之作。

他在巴黎第十三大学附属的Bicêtre医院最先是在解剖胚胎教研室工作,后来又到医院的神经放射科,主要是做儿童先天性血管瘤或血管畸形的介入治疗。他是《Journal of Interventional Neuroradiology》的创立主编,也是WFITN的18名创始人之一。

我虽然没有在拉若尼阿斯教授的医院里学习过,但参加过他第一次组织的ABC(Anatomy、Biology、Clinic解剖、生物、临床)学习班,深受震撼!第一次知道要做好一位介入神经放射医生,不仅要知其然,更要知其所以然。不间断地学习、学习、再学习,才能当好医生。我曾邀请他来中国讲学,在西安举办研讨会。

我邀请他参观我们的杂志和实验室,亲切地称他为“老拉”,把他创立的PLANET研究生课程,搬到中国来。我对他的尊敬和钦佩由衷而发,也把他当成我学习和努力的榜样。

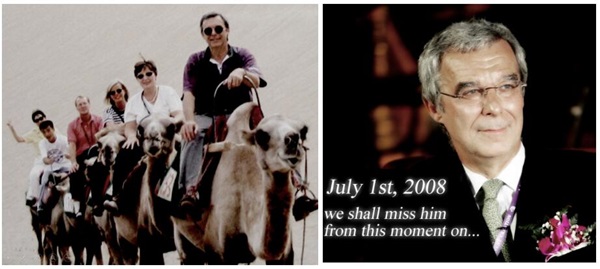

2007年9月9日,第九届世界介入神经放射大会(WFITN)在中国召开。老拉作为WFITN的主席,对我这个大会主席积极支持,热情参与。使得整个大会圆满成功。

2008年7月1日,他应邀到瑞士苏黎世大学去讲学,一下飞机就感到胸闷。Valavanis教授要送他去医院,他说先去酒店吧。没想到到了酒店下车取了行李,没上三个台阶就一头栽倒在地上,一颗伟大的心脏就此停止了跳动!此时离他60岁的生日还差1周!我代表中国的介入神经放射医生特地到法国参加了老拉的葬礼,并在葬礼上演播了我认真制作的PPT。

他是如此热爱生活的人,永不知疲倦,永远进取,永远探索!我给他的夫人Pascalle去电话说明我想去吊唁皮埃尔,Pascalle告诉我,他逝后不留骨灰,全部洒在自家的花园里了。我听后并不惊奇,我相信这就是老拉,一个纯粹的唯物主义者。一生只相信科学!虽然我没能去他家的花园里吊唁,但在我心中,老拉一直是一个智者,教育家和值得信赖的老朋友,他永远活在我们心中和每天的工作之中!

作为中国人,“滴水之恩,当涌泉相报”是我们的基本品德。以后只要有机会,我们还会去吊唁这些对中国人民友好和帮助过的法国教授。寄托我们的哀思,表达我们的敬意!

© 版权声明

严禁任何媒体、网站或个人在未经授权的情况下转载或以其他方式复制发布/发表本文内的文字、图片、视频等资料。已经协议授权的媒体、网站或个人,在使用时必须注明来源,违者将依法追究责任。

△ 特别说明

本页面所包含的文字、图片、音视频等内容仅供医学专业人士参考。本页面所包含的内容,仅为专家个人观点,不能代替医疗专业人士的判断。本页面不向非医学专业人士开放,敬请理解。